はじまり

今回は、WebページにProcessingの表現ができちゃうよ的なツールの「P5.js」をCocoonテーマのブログ上で使用する手順をまとめたよ。

あいよ!

以下が手順になります。どうぞ~。

あいよ!

今回の手順

今回、P5.jsをCocoon上で使用するための設定手順は以下になります。僕は固定ページ上のみに設定しました。

※SiteGuardが入っている前提での設定手順になります。

- まず、「Cocoon設定」の「アクセス解析・認証」では設定できないことを知る。

- なので、固定ページ内のHTMLの中にscriptタグを入れる。

- P5.jsの描画したものを表示する場所の指定をする。

1. 「Cocoon設定」の「アクセス解析・認証」では設定できないことを知る。

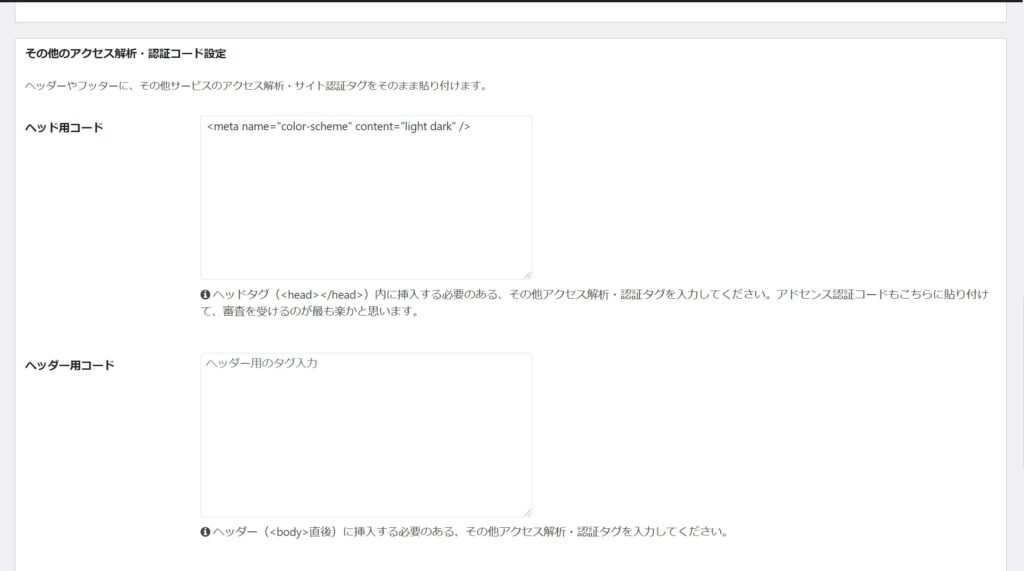

まず、僕はheadタグの中にmetaタグを入れたときと同様に、scriptタグを入れました。

画像では入っていませんが、「Cocoon設定」の「アクセス解析・認証」の「ヘッド用コード」の中に、以下のコードを入れました。

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/p5@1.4.0/lib/p5.min.js"></script>

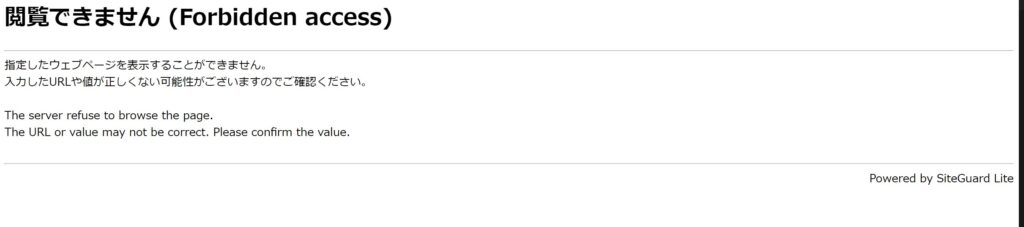

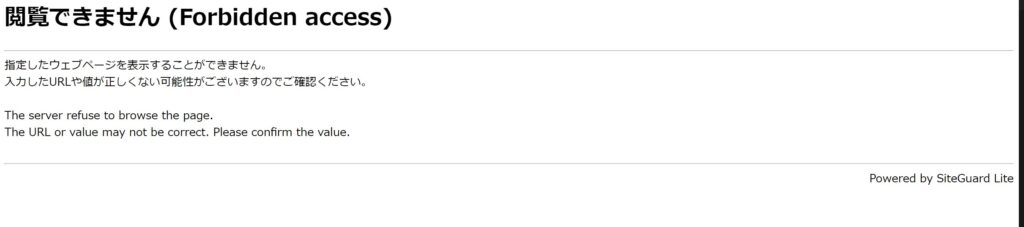

しかし、入れた後に「変更をまとめて保存」をクリックすると、こんな風にSiteGuardのチェックに引っ掛かってしまうのです。なんてことだ!

試しに自分のブログのDBに潜って、直接、p5.min.jsのファイルを置いてそこを読み取るようにソースを書き直してみたのですが、無情にも同じ画面が出てきました。Oh, my god.

なので、headの中に置くという選択肢は諦めました。色々WAFをいじるのもあれなので。

2. 固定ページ内のHTMLの中にscriptタグを入れる。

次に、試した固定ページの中に入れてしまうという方法です。つまり、bodyタグの中に入れるということですね。これは上手くいきました。

「カスタムJavaScript」の中に書いたP5.jsのコードはこちらになります。白い丸が表示されます。

let d = 100;

function setup() {

canvas = createCanvas(windowWidth, windowHeight);

}

function draw() {

clear();

// 直径をマウスのx座標にする

circle(mouseX, mouseY, d);

}

function mouseClicked() {

if (d == 100) {

d = 300;

}else if (d == 300) {

d = 100;

}

}それで、固定ページに書いたHTMLはここに配置しました。

そして、表示はされました。

しかし、これだと記事の下に表示されてしまって、なんか違うんですよね・・・(「あ」と「い」の間に表示したい・・・)

3. P5.jsの描画したものを表示する場所の指定をする。

描画する場所を指定するためには、HTML上で描画するタグを指定するのと、Javascriptを修正する必要があります。まず、描画する場所はここに指定しました。(「あ」と「い」の間ですね。)

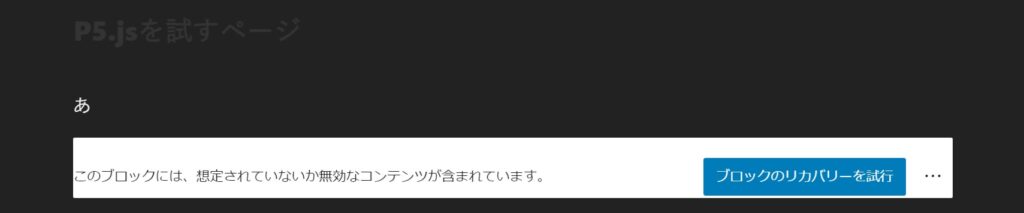

そういえば、先程記載し忘れていたのですが、このHTML文を書いた後にこのブロックからフォーカスアウトすると、そのブロックが以下の状態になります。この状態だとちゃんとページに保存されないので、「・・・」(三点リーダー)をクリックして、「HTMLに変換」をクリックします。

そうすると、更新したさいにちゃんとこのHTML文が反映されます。

そして、「カスタムJavaScript」の中に書いたP5.jsのコードはこちらに修正しました。

resultのIDに描画されるようにします。

let result = document.getElementById('result');

let d = 100;

function setup() {

let canvas = createCanvas(windowWidth, windowHeight);

canvas.parent(result); //canvasを指定した要素の子要素にする

}

function draw() {

clear();

circle(mouseX, mouseY, d);

}

function mouseClicked() {

if (d == 100) {

d = 300;

}else if (d == 300) {

d = 100;

}

}すると、このように表示され、目当ての場所にP5.jsが描画されました。

おしまい

なんとか描画が出来て一安心です・・・。今回はこんなもんになります。

これでこのページでもProcessing的なことを書けるわけだね。

うん、Processingは大学の頃にやっただけなので、これからボチボチいじっていきますかあ・・・。

Creating Codingの始まりじゃあ~~

以上になります!

コメント